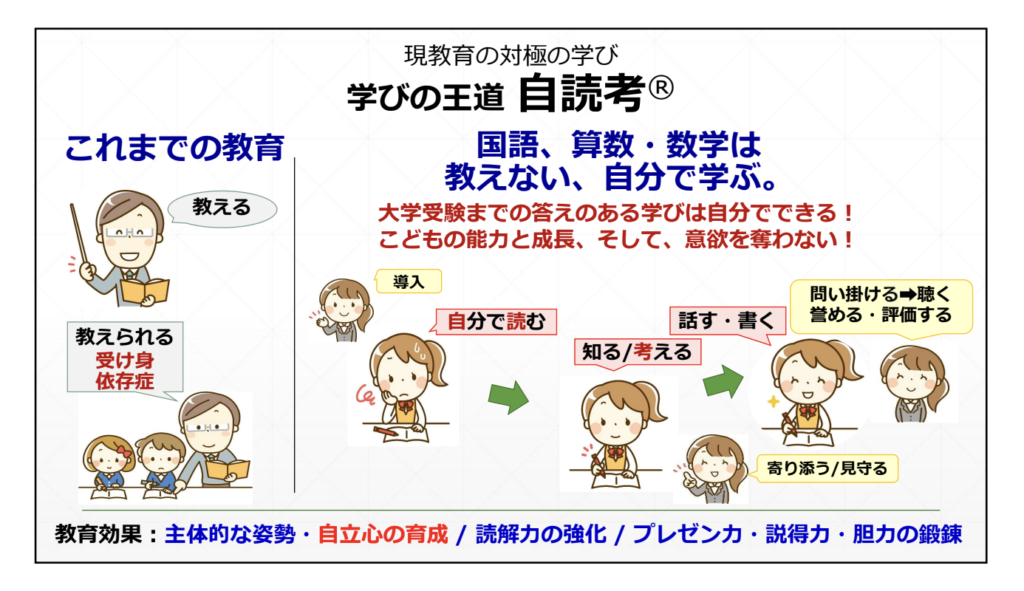

学校、塾は教えるところ、

いい先生とは授業が分かりやすい先生

と思っていませんか。

授業を受け(教えられ)ると、

こどもはわかったと思います。

ほんとうにわかったのでしょうか?

学力はついたのでしょうか?

「わかった?」と聞かれて、

「わかった」ツモリになって、

出された宿題も自力でできない‥‥‥‥

そんなことが多くないですか?

なぜでしょうか?

じつはわかりやすい授業とは、

租借されたベビーフードなのです。

自力で咀嚼するより楽なので

依存してしまうのです。

わかりやすい授業の依存症になると、

受け身の学習になります。

だから、

主体的な学習姿勢が育ちにくく、

学力は育成されないのです。

教えない塾では、

自分で学ぶ力を育てます。

幼少期から

「学びの根っこ」を育てます。

どんな風にして?

それは‥‥‥‥

「自読考」です。

「自読考」ってナニ?

学習は、

導入(学習内容解説)から「自読考」

自‥‥‥‥自分で

読‥‥‥‥読んで

考‥‥‥‥考える

すなわち、

すべて自分で、読んで、考える

いっさい、教え(押し付け)ません

そして、理解し

思い描く

ここまでは自分で

このあと

先生(寄り添い、見守るもの)のところで

学びを 話す

書く

わからないところ

困っているところがあれば

質問します

が、教えません

導入部分を

もう一度読ませて

何がわからないか、話させます

つまずきをはっきりさせれば

ヒントを与えて

もう一度考えさせます

本当の学力をつけるのは

アウトプット学習(話す、書く)なのです

先生(寄り添い、見守るもの)は

聴く、褒める(受けとめる)が役目

こんなやり取りが教室で繰り広げられる

これが

「教えない塾」なのです

すなわち

完全自立学習

だから

教える必要がありません